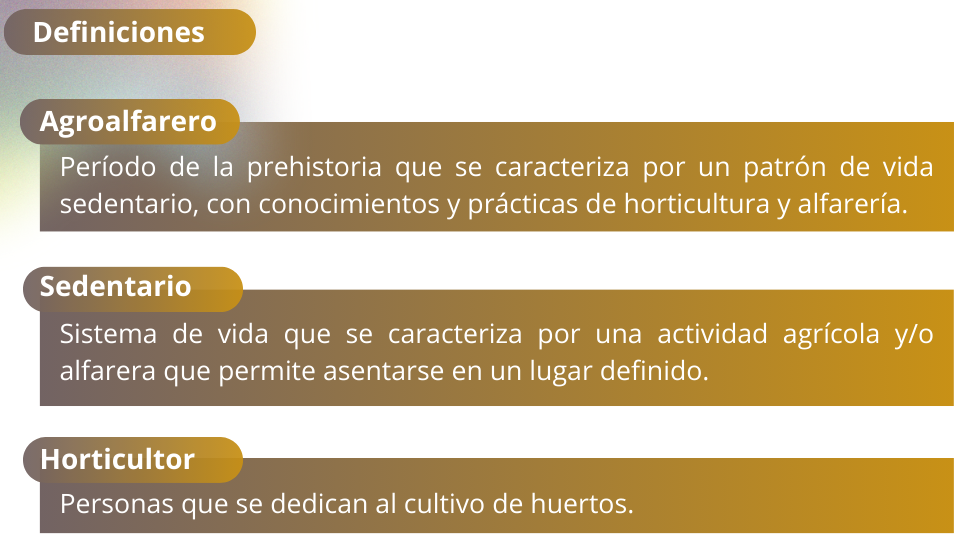

La actividad hortícola y alfarera expresa el tránsito de una vida nómada a una vida sedentaria. Alrededor del año 300 a.C., ya estaba asentada en estas tierras una población de horticultores y alfareros.

Esta práctica hortícola se relaciona con el cultivo de especies como maíz, poroto, quinua, zapallo calabaza, muchas de las cuales requieren riego, facto que pudo haber incidido en que muchos asentamientos prehispánicos se hayan ubicado er sectores aledaños a los cauces de ríos y esteros.

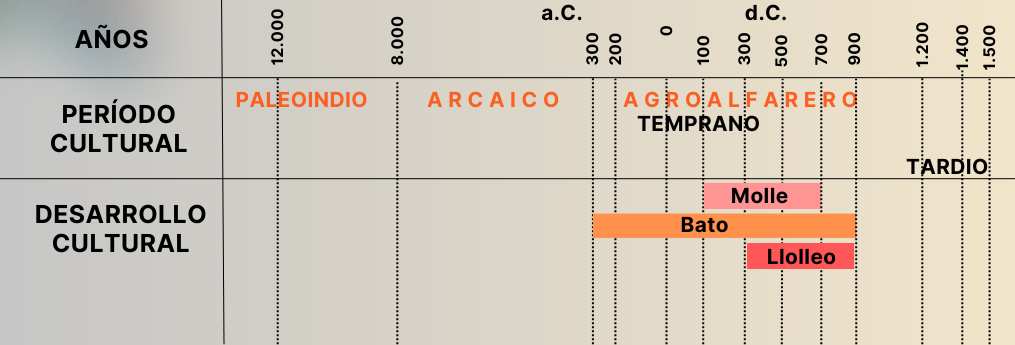

Entre los desarrollos culturales, de los que existe un registro material, están la Tradición Molle, la Tradición Bato y el Complejo Cultural Llolleo; que son los que manifiestan una identidad más fuerte y definida.

Tradición Molle

Su población debió ser pequeña, siendo muy inferior a la población de los pueblos que habitaron el norte chico durante el mismo período. Se piensa que desde su condición sedentaria, incursionaron hacia el interior del valle de Aconcagua, y allí se mezclaron con bandas cazadoras recolectoras existentes. Los artefactos encontrados nos dan cuenta que, desde ese entonces, este nuevo grupo se dedicó a la agricultura y al pastoreo. Regaban la tierra mediante canales artificiales, la fertilizaban con guano de animales domesticados como la llama y la alpaca, y además sembraban maíz, porotos, papas, quinua y calabazas. La ausencia de vestigios de viviendas podría indicar que vivían en forma dispersa y que trashumaban con sus ganados en busca de pastizales.

El elemento más característico de la Tradición Molle es el adorno labial llamado tembetá, que estaba elaborado en piedra y era usado en el labio inferior. Su función aún se desconoce.

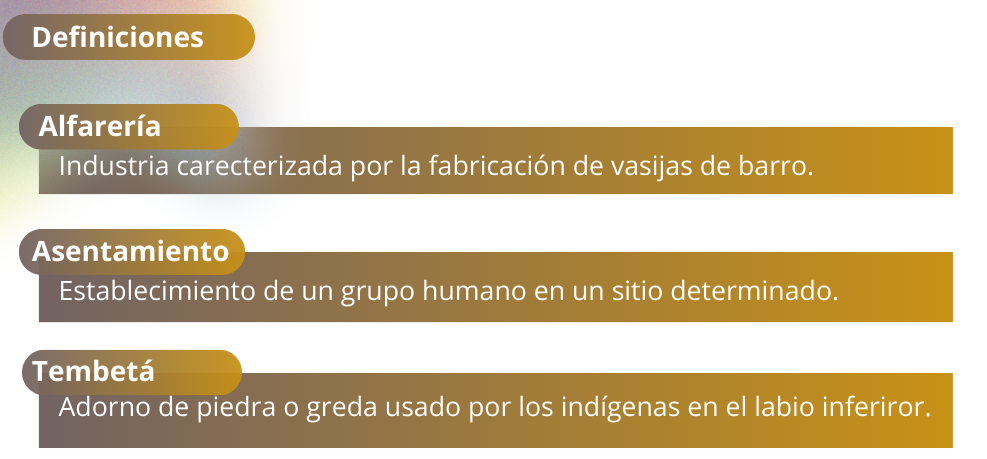

La cerámica Molle resalta por el uso del color rojo y negro o gris. Estos grupos parecen haber introducido la técnica de la cerámica en el área central, enriquecida posteriormente con influencias del noroeste argentino, llegadas a través de los pasos cordilleranos centrales. Se han encontrado vasijas con dibujos rojos, que posiblemente imitan formas de animales o líneas geométricas sobre un fondo crema.

Tradición bato

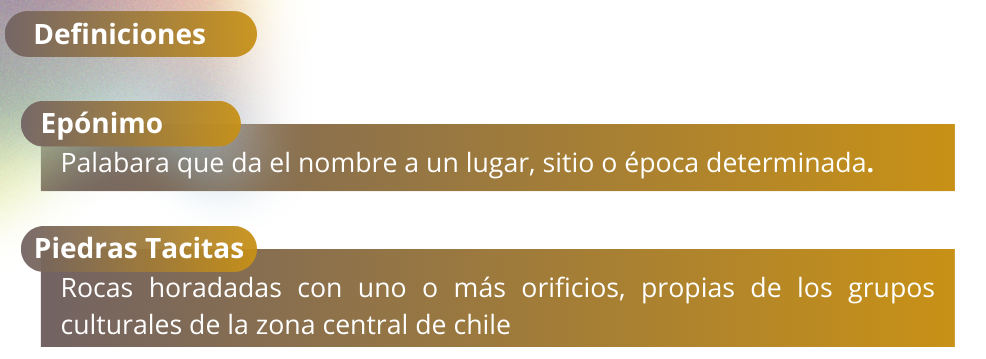

La existencia de varios sitios con manifestaciones culturales semejantes, llevó a plantear la existencia de una unidad arqueológica conocida como Bato, cuyo nombre deriva del sitio epónimo, ubicado en la Región de Valparaíso.

La Tradición Bato se inicia alrededor del 300 a.C. en la zona litoral y alcanza su máximo desarrollo hacia el 400 a 500 d.C., tanto en la costa como en el interior. Persiste hasta momentos tardíos (hacia el 900 d.C.) en la zona precordillerana.

Se organizaban en torno a dos hábitat principales: los lomajes litorales con sus sistemas de quebradas y rinconadas (Papudo y San Antonio) y los valles interiores cercanos y sus entornos cordilleranos. Aquí se han reconocido restos culturales en varios sectores, con presencia de morteros colectivos (piedras tacitas), seguramente vinculados a una intensa práctica de recolección estacional de frutos de algarrobo. Estas piedras-morteros servían para moler los frutos y obtener harina con la que preparaban sus alimentos.

El uso de tembetá, y las formas decorativas de la alfarería, sugieren contactos con grupos Molle de esta área como del Norte Chico, y con grupos del otro lado de la cordillera.

Los elementos decorativos en la cerámica de los grupos Bato se caracterizan por "incisiones lineales con campos punteados". Han sido detectadas en gran cantidad en la zona del río Choapa.

Complejo cultural Llolleo

Paralelamente a los grupos de la Tradición Bato, coexisten grupos con un sistema cultural diferente conocido como Complejo Cultural Llolleo.

El Complejo Cultural Llolleo, es un grupo cultural que habitó la zona central desde el 300 d.C. hasta la aparición de los grupos Aconcagua (año 900 d.C). Su radio de acción comprendía desde el valle de Illapel hasta las cercanías del río Maule, siendo el grupo de mayor población del período Temprano.

Sus costumbres funerarias eran complejas y variadas. Se destaca entre los grupos Llolleo la utilización de urnas de greda para el entierro de infantes. En algunos casos recubrian con arcilla los cuerpos y realizaban posibles ritos periódicos de ofrenda de alimentos.

Algunas ofrendas mortuorias que se han encontrado en entierros son vasijas de greda, collares de cuentas de piedras perforadas, piedras de moler, morteros, manos de moler, piedras horadadas, pipas, y restos de animales como roedores y camélidos.

Lo que alcanzó mayor homogeneidad regional fue su cerámica, que refleja un grado de especialización laboral. El estilo, que enfatiza las representaciones antropomorfas y zoomorfas junto a elementos bicéfalos, supone que daban gran importancia al ser humano, y probablemente indiquen pautas duales de comportamiento en el mundo andino.

Es importante mencionar la presencia de típica cerámica Llolleo en zonas transcordilleranas (Mendoza y Neuquén). Esto indicaría el uso de pasos cordilleranos para los contactos entre ambos lados de Los Andes.